自己紹介

(2024/3/8 更新しました)

みなさん始めまして

株式会社ネットマンの代表、永谷研一です。

ネットマンという教育ICTサービスの会社を33歳で立ち上げて22年目になります。私はもともと、システムエンジニアで、製造業での生産管理システムに携わっていました。(私の著書にPDCAやQC7つ道具のいくつかが出てくるのはその理由です)

ネットマンは創業1999年の教育ICTサービスの提供会社です。1999年といえば、ドコモのケータイでi-modeが発売された年。まさに、モバイル元年と言える年です。

私はこのケータイをみたときに、

「あっ教育で使ったらもっと学びの場が楽しくなる!」

と直感しました。

それまでの教育というと一方方向で伝える形が多く、とくに大人数講義はつまらないものでした。授業中に自分の意見をケータイに打ち込み、共有すればもっと楽しく学べると思ったのです。

学習者が主体的に授業に参加できる「双方向」の学習システムが必要だ。

そう直感した私はすぐさまコミュニケーションを軸にしたラーニングシステムの開発に着手し「Cラーニング」が生まれることになります。

2001年9月のことでした。私は「これで教育が変わる!」と確信し営業を頑張りましたが、散々の結果でした。

大学の職員さんには

「なんだこりゃ」

「うちはケータイ持ち込み禁止だよ」

「こんなもの必要ない」

と言われるし、

ある教育員会に呼ばれて説明会をしたときには、ある先生に

「あなたは私たちと生徒のふれあいの時間を奪う気か!」

とまで言われる始末。

帰りの電車で、「そんなつもりないのに・・」と本当に涙がこぼれたこともありました。

そんな中、たった1人の教育熱心の研究者の教授の目に留まり、導入されることになります。

佛教大学の西之園晴夫先生でした。

西之園先生は、協調自律学習の研究の1人者でいらっしゃって「Cラーニング」を見てすぐに

「協調学習で使える」

とおっしゃってくれました。その後西之園先生の仲間の多くの先生方に研究目的で使って頂きました。

その一人が東京大学名誉教授の佐伯胖先生でした。

先生は2008年ごろ青山学院大学で教鞭をとられていましたがそこで「Cラーニング」を活用して頂いたのです。

こうしてリリースしてから7年間は研究目的で使われてきたのです。

そんな中2009年に神風が吹きます。iPhoneの発売です。そして翌年iPadの発売です。スマホ、タブレットが出て以来、ICT利活用教育が叫ばれるようになります。

なんかアウェーが急にホームになった感じです。実際「なんだこりゃ」といっていた人たちが「先見の明だね」と言うように変わりました。。汗

そして2011年に佐賀県武雄市の小学校で採用され、その後武雄市の全小中学校16校4000人の児童・生徒が「Cラーニング」を使うようになったのです。反転学習が採用され、タブレットを持ち帰り、動画で予習したあと、授業中でも活用しました。

多くのマスコミや学校関係者が公開授業に駆けつけました。(これで学校ICTが小中学校に一気に広まるかと思いきや、一向に広まらず、結局2020年のGIGAスクール構想まで待つことになるのですが。。)

そうそう忘れてはいけないことがあります。

2009年大阪府立柴島高校で生徒のマイケータイを使った授業が行われました。今で言うBYOD(Bring Your Own Device)です。

当時大阪府の教育顧問だった藤原和博先生の授業です。ガラケーにも対応していた「Cラーニング」は重宝されました。

その後2017年藤原先生は奈良市立一条高校の校長先生になられました。

今では、一条高校では全ての先生が校務と授業で活用し、活用率100%を実現しています。

こうやってネットマンは20年間以上、地道に先生のICT活用とともに成長してきました。今では宇都宮大学や大阪教育大学など全学で「Cラーニング」を使っている大学も多くあります。また看護系の専門学校や小中学校や高校でも活発に使われてます。

特にこれからは学習成果の可視化として大学ではディプロマポリシーと成績評価の連携が重要になってきますし、中高では、新学習指導要領での個別最適化の旗印のもと、ポートフォリオから観点別評価の正確性が問われてきます。まさに学習感や働き感の改革を教育dXを通じて支援していきます。

さて

ここから話は変わり、教育コンテンツの話をさせてください。

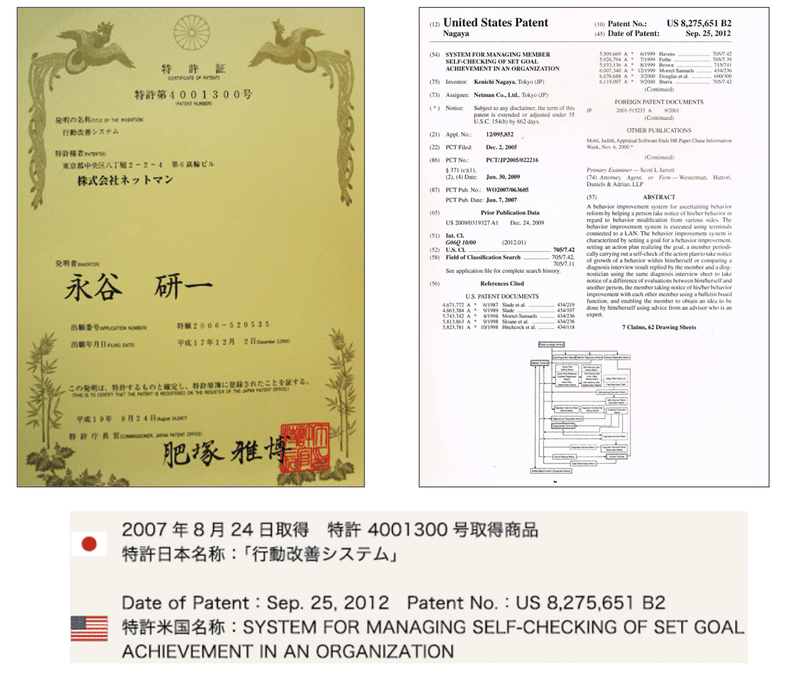

教育にICTを活用するという活動をしてきた私ですが、子供の頃の夢である「発明家」になれました。実は、行動変容を促進するシステム「行動改善システム」で日米で特許を取ったのです。

企業の研修がやりっぱなしになる問題を解決するために、研修後に職場に戻った後に行動変容を促進するICTの仕組みです。

目標達成に向かってアクションプランの実践状況と振り返りを記述する(内省文を書く)ことで、周りからフィードバックが受けることができるクラウドサービスです。PDCFAサイクルと名付けたこの方法は、目標達成の技術として書籍にもなりました。(絶対に達成する技術、科学的にラクして達成する技術)そして、毎週自動的に行動変容のデータや振り返り文として内省の履歴がログされるので、教育効果測定も可能にあるという画期的な商品でした。

研修がやりっぱなしにならずに行動定着型になるという点ではよかったのですが、実際は問題がありました。

目標達成まで辿り着く人と途中で頓挫する人に分かれるのです。

どういう人が目標達成までいくのか、大量のデータと格闘する中であることに気づきました。

目標達成する人はしない人に比べて「内省文に本音を書いている」ということがわかったのです。

本音を書いている人は、自分の気持ちを素直に出して書いているので、周りからのフィードバックも熱がこもりかつ継続性が高くなります。一方で、日報のような形だけの報告文的な振り返り文を書いている人には、「がんばってくださいね」といったうすっぺらいフィードバックが届くことになり1ヶ月も続きません。

次第に孤立化し行動は促進されなくなるということに陥ります。

当初私は短絡的に「本音を書かせればいいんだ」と思い、「もっと自己開示して内省文に本音を書きましょう!」と研修で伝えることになるのですが、まったくこれが刺さらない。場合よってはそっぽを向かれることもありました。

なぜだろうと悩みました。

そこで出会った言葉が「自己肯定感」でした。よく考えてみると「自己開示」ができないから悩んでいるわけで、だから硬い報告文しか書けないのです。自分を肯定的に捉えていたら素直になれるのになかなかそうはいかない人たちが多い現実があるのです。

よく調べたら日本人の若者の自己肯定感は世界的にも低いことが調査で発表されており政府も問題視しているということが分かりました。

そうか。それなら入り口で自己肯定感を高めることから振り返りを始めればいいのではないか。それは何か。

「”できたこと”に着目させればいいんだ!」

と気づきました。

誰もが実際できているのに、「できてない」と思いがち。まず自分はまず十分にできていると思ってもらうことで、自己認知が肯定的になります。

その上で、もっとこうしたらいいのでは、とクリティカルシンキングすることで新しい行動計画を見出してもらえたら、自然に挑戦行動を起こせるようなるのではないか。

その後、感情科学や認知心理学、そして行動科学の基礎理論をベースにして

「できたことノート」が生まれました。

誰もがすでにできている。

この原点に気づいてから私の世界は広がったのです。

そして誰もが「今日より明日ちょっと良くなる」人生を送りたい。そして自分のありたい姿を実現したいと願っている。ならば、微力ながらこのメソッドでそのお手伝いができるのではないか。と考えて、自己肯定感と行動変容の方法や考え方をお伝えする社会活動を行なっています。

このnoteではこのような活動をお伝えできたらと思います。

よろしくお願いします

会社やプロフや活動はこちらをご覧ください。

ネットマン社HP:https://netman.co.jp

プロフィール:https://www.netman.co.jp/kenichi-nagaya

できたことノート&手帳公式サイト https://dekitakoto.jp